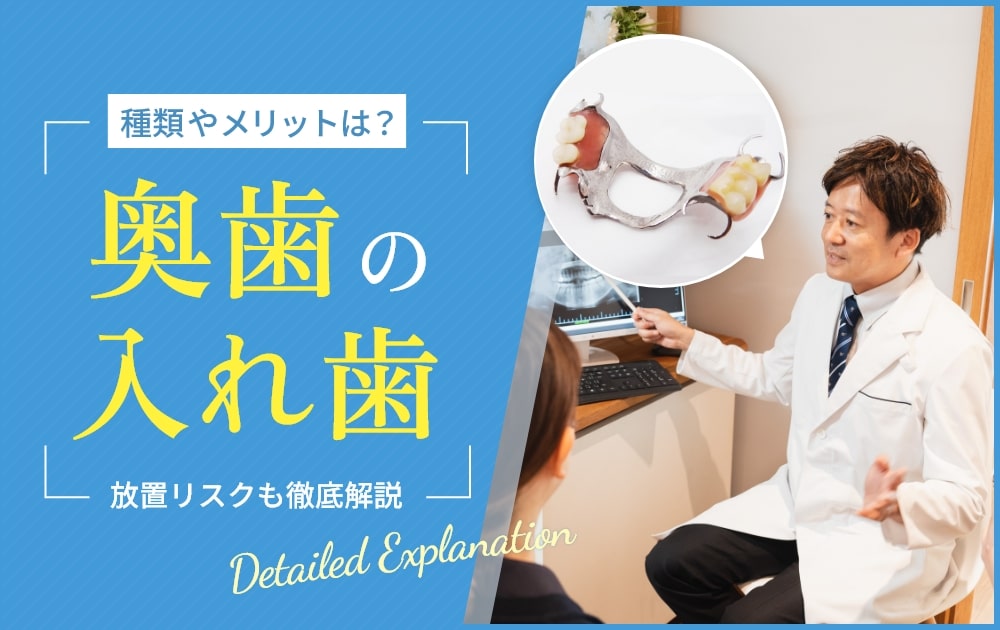

奥歯の入れ歯の種類、メリット・デメリット、放置リスクまで徹底解説

「奥歯が抜けたけど、このままでいいのかな?」そんな不安を感じている方は意外と多いものです。

奥歯は普段あまり見えない場所にあるため、放っておいても支障はなさそうに思われがちですが、実はそうではありません。噛み合わせのバランスが崩れたり、顔のゆがみにつながったり、全身の健康にも影響が出ることがあります。

本記事では、奥歯を失ったままにすることで起こりうるリスクや、入れ歯で補うことの大切さについて、歯科医師の視点からわかりやすくご紹介します。入れ歯の種類や治療の流れ、選ぶときのチェックポイントまで具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

失った奥歯を放置するとどうなる?

奥歯が抜けてもすぐに困ることは少ないかもしれませんが、そのまま放置すると噛み合わせが乱れたり、体のバランスにまで影響が及ぶことがあります。痛みがないからと安心せず、日常生活にどんな支障が出るのかを知っておきましょう。

奥歯を失うと起こる影響

奥歯は、噛む力を支える要となる歯です。1本でも失うと、隣の歯が倒れ込んだり、噛み合う歯が伸びてきたりと、全体の歯並びが崩れていきます。その結果、食べ物をしっかり噛めなくなり、消化器官への負担が増えることもあるのです。

さらに、噛み合わせの変化が顎関節や周囲の筋肉に影響し、肩こりや頭痛、顔のゆがみといったトラブルを引き起こすケースもあります。見た目では気づきにくい奥歯だからこそ、気づかないうちに機能的な問題が進行してしまう点には注意が必要です。

噛み合わせの変化が引き起こす全身への負担

噛み合わせが乱れると、片側だけで噛む癖がつきやすくなり、顔の筋肉の使い方に偏りが出てきます。左右のバランスが崩れ、姿勢のゆがみや肩こり、頭痛といった不調につながることも少なくありません。

さらに、顎関節に過剰な負担がかかると、「口が開けにくい」「顎がカクカク鳴る」といった症状が現れることもあります。

奥歯は、食べ物を噛むためだけでなく、全身のバランスを支える重要な役割を担っています。欠けたまま放置せず、できるだけ早めに対処しましょう。

気づいたら早めの受診を

奥歯を失っても初めのうちは特に不自由を感じないかもしれません。しかし時間が経つと、周囲の歯が動いたり、顎の骨が痩せたりして、治療が難しくなることがあります。

その分、治療にかかる期間や費用が増えてしまうケースも少なくありません。「まだ大丈夫」と思わず、なるべく早めに歯科医院で状態をチェックしてもらいましょう。

奥歯の入れ歯とは?役割と素材

奥歯を補う入れ歯は、失った歯の機能や見た目を取り戻すための治療法です。ただ噛めるようにするだけでなく、噛み合わせや発音のバランスを整える役割も担っています。奥歯の入れ歯に使われる基本的な構造や素材の特徴について見ていきましょう。

奥歯の入れ歯の役割

奥歯の入れ歯は、失った歯を人工の歯で補い、噛む力や見た目の回復を目指す治療法です。主な構造は、人工歯、歯ぐきに接する土台(床:しょう)、残っている歯に引っかける金属のバネ(クラスプ)で成り立っています。

一部の歯を失った場合は部分入れ歯、すべて失った場合は総入れ歯が使用されます。特に奥歯は噛み合わせや顎の安定を支える重要なポイントになるため、見た目よりも機能性を優先して作られることが多いのが特徴です。

奥歯の入れ歯の素材と特徴

入れ歯に使われる素材は、保険か自由診療かによって異なります。

保険適用のものはレジン(プラスチック)製でコストを抑えやすい一方、厚みや耐久性に制限があるのがデメリットです。自由診療では、軽くて丈夫な金属床(チタン・コバルトクロム)や、バネのない自然な見た目のノンクラスプデンチャーなど、選択肢が豊富になります。

素材によって装着感や見た目、耐久性が変わるため、使い心地やお口の状態に合ったものを選ぶことが大切です。

奥歯の入れ歯の種類

奥歯の入れ歯には、構造や素材の違いによってさまざまなタイプがあります。保険で作れるものから、見た目や快適さを重視した自由診療のものまで、それぞれ特徴も費用も異なります。代表的な5種類の入れ歯を、それぞれの特徴とともに見ていきましょう。

保険適用の部分入れ歯

保険診療で作る部分入れ歯は、レジン(プラスチック)素材を使った一般的なタイプです。費用を抑えながら比較的短期間で作れるため、初めて入れ歯を検討する方にも取り入れやすい選択肢です。

ただし、素材の性質上ある程度の厚みが必要になるため、装着時に違和感を覚えることもあります。また、金属のバネ(クラスプ)が目立つことがあるため、見た目を重視する方にはあまり向きません。

耐久性や快適性では自由診療の入れ歯に劣る部分はありますが、コストと機能のバランスを取りたい方には適した治療法です。

金属床義歯

金属床義歯は、床の部分にチタンやコバルトクロムといった金属を使った自由診療の入れ歯です。薄くて丈夫な素材を使用しているため、軽くて装着感も良く、快適に使いやすいのが特徴です。

また、金属は熱を通しやすいため、食事中に温度を感じ取りやすく、自然な食感が楽しめます。費用は高めですが、しっかり噛めて長く使える入れ歯を求める方に向いています。

「違和感のない装着感を重視したい」という方にとって、満足度の高い選択肢といえるでしょう。

ノンクラスプデンチャー

ノンクラスプデンチャーは、金属のバネを使わず、柔らかくしなやかな樹脂で作られた入れ歯です。金属部分が見えないため、見た目が自然で目立ちにくく、審美性を重視する方に人気があります。さらに、軽くてフィット感が良く、装着時の違和感も少なめです。

ただし、金属床に比べると耐久性がやや劣り、変形しやすい傾向があるため、定期的な調整やメンテナンスが必要です。自然な見た目を求める方や、部分的な欠損に対応したい方におすすめです。

コーヌス義歯

コーヌス義歯(テレスコープ義歯)は、残っている歯に内冠という金属のキャップをかぶせ、その上に外冠をかぶせて固定する精密な構造の入れ歯です。バネを使わずにしっかり固定できるため、見た目が自然で安定感も抜群です。

着脱式なので、日々の手入れもしやすく、清潔に保ちやすいのもメリットです。製作には高い技術力と時間が必要ですが、長期的に快適に使いたい方や、しっかり噛める入れ歯を探している方に向いています。

BPSデンチャー(精密義歯)

BPSデンチャー(精密義歯)は、ヨーロッパで開発された精密義歯製作システムに基づいて作られる入れ歯です。噛み合わせや発音、表情筋の動きまで考慮して、1人ひとりの口にぴったり合うよう設計されます。密着性が高く、従来の入れ歯に比べて自然な噛み心地や美しい見た目が得られるのが特徴です。

製作には複数回の試適や細かな調整が必要なため、時間と費用はかかりますが、「できるだけ快適に長く使いたい」「自分の口に合った精密な入れ歯を作りたい」という方にぴったりの選択肢です。

入れ歯の種類については、こちらの記事でも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

奥歯の入れ歯のメリット・デメリット

奥歯の入れ歯には、「しっかり噛める」「見た目が整う」といったメリットがある一方、装着時の違和感や手入れの手間など、実際に使ってみないとわからないデメリットもあります。入れ歯を検討する際に知っておきたいメリット・デメリットを整理してご紹介します。

奥歯の入れ歯のメリット

奥歯の入れ歯を装着することで、噛む力が戻り、好きなものをしっかり味わえるようになります。歯を補うことで噛み合わせが整い、発音がしやすくなったり、顔の輪郭を保ちやすくなったりする効果も期待できます。

外科手術を伴わない治療のため、体への負担が少なく、保険・自由診療どちらでも対応可能です。特に自由診療では、素材やデザインの選択肢が広がり、より自然な見た目や快適な装着感を追求できます。機能性と見た目の両方を重視したい方にとって、入れ歯はバランスの良い治療法といえるでしょう。

奥歯の入れ歯のデメリット

入れ歯は、装着直後に「噛みにくい」「話しづらい」と感じることがあり、慣れるまでに時間がかかる場合があります。

また、食後の清掃や定期的なメンテナンスが必要で、ケアを怠ると口臭や歯ぐきの炎症につながることもあります。長く使ううちに歯ぐきや骨の形が変化し、入れ歯の調整や作り直しが必要になるケースも少なくありません。

とはいえ、こうした不調は定期的なチェックと調整によって改善できます。入れ歯を快適に使い続けるためには、歯科医院との継続的なサポートが欠かせません。

奥歯の入れ歯が向いている人・向いていない人

奥歯の入れ歯が向いているのは、インプラントに抵抗がある方や、なるべく体に負担をかけずに噛めるようにしたい方です。また、毎日の手入れや歯科医院での定期メンテナンスをきちんと行える方にも適しています。反対に、初期費用をできるだけ抑えたい方や、通院やケアの継続が難しい方には不向きなこともあります。

治療の流れとメンテナンス

入れ歯は「作って終わり」ではなく、装着後の調整や定期的なメンテナンスがとても大切です。あらかじめ治療の流れを知っておくことで、不安を減らし、安心して治療にのぞめます。入れ歯が完成するまでの工程と、長く快適に使うためのポイントを見ていきましょう。

奥歯の入れ歯ができるまでの流れ

奥歯の入れ歯は、お口の状態や噛み合わせに合わせて、オーダーメイドで丁寧に作られます。一般的な流れは、まずカウンセリングでお悩みや希望を確認し、型取りと噛み合わせの記録を行います。その後、試しに装着してフィット感を確かめ、必要な調整を経て完成となります。

装着後には「噛みにくい」「話しにくい」といった違和感を細かく調整し、自然な使い心地に仕上げていきます。一般的には3〜5回の通院が目安で、治療期間は3〜4週間程度です。ただし、より精密に作製する自由診療の入れ歯の場合は、3ヶ月以上かかることもあります。

関口歯科での入れ歯作りの流れについては、以下記事もご覧ください。

装着後のメンテナンスの重要性

入れ歯は、装着後のメンテナンス次第で快適さが大きく変わります。歯ぐきや顎の骨は少しずつ変化するため、時間が経つと入れ歯が合わなくなることも。「痛い」「ズレる」といった症状が出たら、早めに調整を行うことでトラブルを防げます。

また、噛み合わせのチェックや専門的な清掃を受けることで、入れ歯の状態を良好に保てます。半年に1回を目安に定期チェックを受けることが、長く快適に使うためのポイントです。

入れ歯を長持ちさせる日常ケア

毎日のケアは、入れ歯を清潔に保ち、トラブルを防ぐ基本です。使用後は専用のブラシや洗浄剤を使って丁寧に汚れを落とし、水でしっかりすすぎましょう。熱湯での洗浄や乾燥は変形の原因になるため、避けるようにしてください。

また、就寝時には入れ歯を外し、清掃・保管することで、歯ぐきを休ませることも大切です。清潔さと保湿を保つことが、入れ歯を長く快適に使うコツです。

川越市・関口歯科の奥歯の入れ歯治療

埼玉県川越市にある関口歯科では、見た目の自然さ・噛み心地・耐久性にこだわった自由診療の入れ歯治療を提供しています。患者さま一人ひとりのご希望やお口の状態に合わせ、精密な製作と丁寧な調整を重ねることで、快適に使える入れ歯を追求しています。

関口歯科の入れ歯治療の特徴

関口歯科では、金属床義歯・コーヌス義歯・BPSデンチャー・ノンクラスプデンチャーなど、さまざまな自由診療の入れ歯に対応しています。

治療を担当するのは、日本有床義歯学会の認定医です。咬合分析やカウンセリングを重視し、ライフスタイルに合った設計をご提案します。製作の過程では、試適や噛み合わせ調整を丁寧に行い、「見た目の自然さ」「噛み心地の良さ」「長く使える安定性」をバランス良く追求します。

精密な入れ歯を希望する方にとって、安心して任せられる治療体制です。より快適な義歯治療をご希望の方は、関口歯科の入れ歯治療ページをご覧ください。

ライフスタイルに合わせた

最適な治療法を提示いたします。

入れ歯治療の症例紹介

関口歯科では、奥歯を含むさまざまな入れ歯治療に対応しています。豊富な症例実績の中から、2つの症例を紹介します。

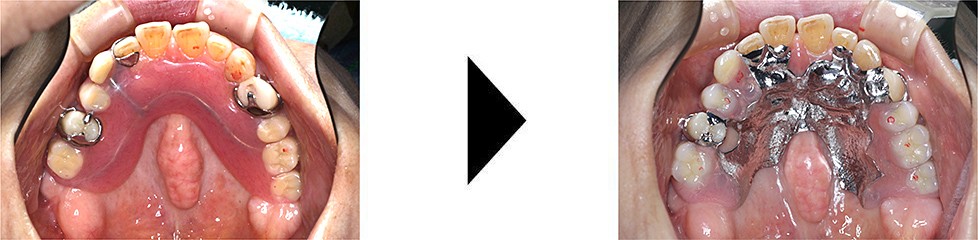

63歳男性

こちらは、「保険の入れ歯が合わず、食事がおいしく感じられない」とのことで来院された患者さまです。

上顎に金属床義歯を新たに製作し、入れ歯がしっかり合うように設計しました。ちょっとした形態の工夫が、装着時の快適さにつながる大きなポイントとなります。

金属床義歯の分野で著名な技工士による製作により、薄くてフィット感の高い入れ歯が完成しました。装着後は「しっかり噛めるようになった」と、患者さまにも大変ご満足いただけました。

| 主訴 | 保険の入れ歯が合わない。食事が美味しくない。 |

| 治療内容 | 上顎金属床義歯 |

| 治療期間 | 6ヶ月 |

| 治療費 | 約1,500,000円 |

| リスク・副作用 | ※予後を完全に保証する治療ではありません。※自由診療での治療です。※精密な装置であるため装置が落としたときに破損する時があります。 |

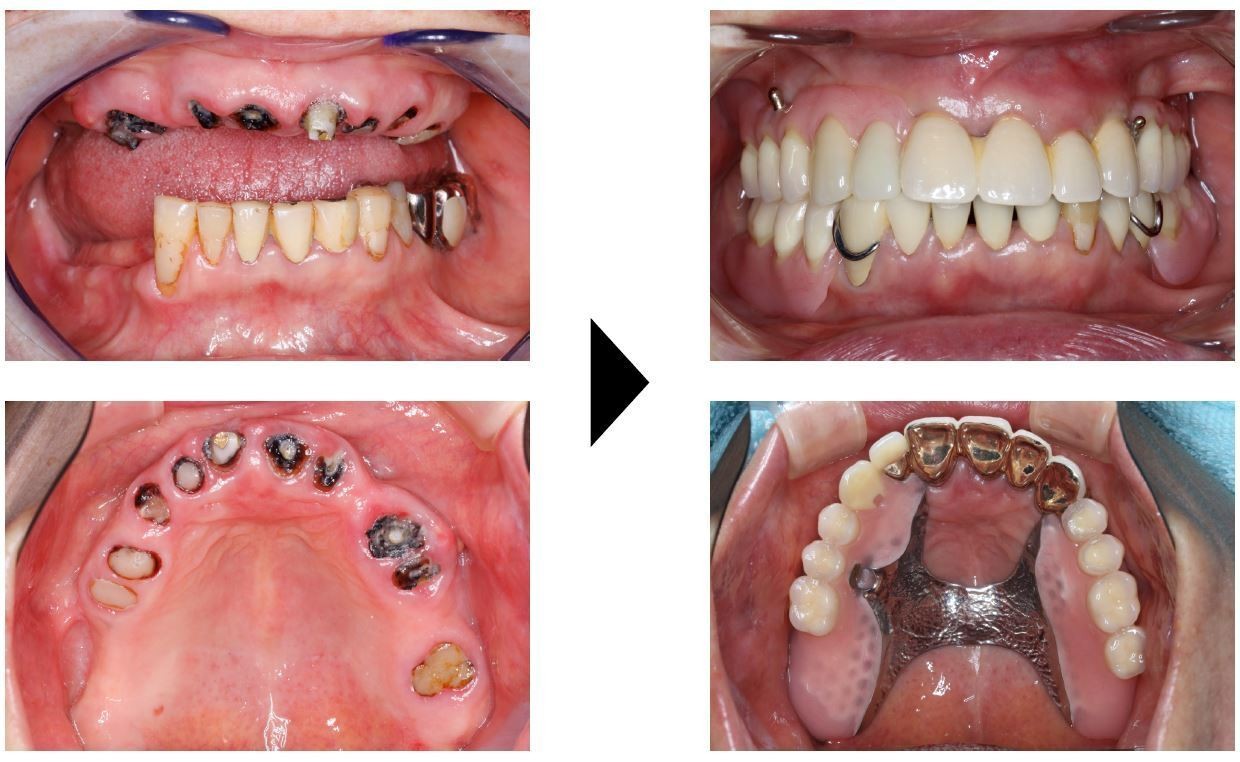

75歳男性

「ブリッジが外れてしまい、全く噛めなくなった」とのことでご相談いただいた患者さまです。上顎には着脱式のテレスコープ義歯、下顎には金属バネのあるクラスプ義歯を採用しました。ご高齢でインプラントには抵抗があるとのことでしたので、外科処置を伴わない選択肢をご提案しています。

テレスコープ義歯は一般的な入れ歯と比べてフィット感が高く、ズレやこすれによる痛みが出にくいのが特徴です。金具が見えない設計のため、見た目にも自然で、入れ歯を装着していることがほとんどわからない仕上がりとなりました。

| 主訴 | ブリッジが外れてしまい、全く噛めなくなった。 |

| 治療内容 | 上顎テレスコープ義歯(着脱式)下顎クラスプ(金具タイプ)義歯 |

| 治療期間 | 2年間 |

| 治療費 | 約3,000,000円(上下合計) |

| リスク・副作用 | ※予後を完全に保証する治療ではありません。※自由診療での治療です。※精密な装置であるため装置が落としたときに破損する時があります。 |

関口歯科の症例は以下ページでご紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。

ライフスタイルに合わせた

最適な治療法を提示いたします。

奥歯の入れ歯に関するよくある質問

奥歯の入れ歯を考えるとき、気になる点はたくさんあります。患者さまからよくいただく質問にお答えしますので、治療前の不安や疑問を解消するヒントにしてください。

奥歯1本だけでも入れ歯は必要?

奥歯を1本失ったままにすると、隣の歯が倒れ込んだり、噛み合う歯が伸びたりして噛み合わせが崩れていきます。そうなると、顎や肩に余計な負担がかかることもあり、全身のバランスにまで影響が及ぶこともあります。

1本でも奥歯は噛む力の支点となる重要な役割を持つため、できるだけ早めに部分入れ歯などで補うのが望ましいです。

入れ歯とブリッジ・インプラントの違いは?

入れ歯は取り外しが可能で、周囲の歯や歯ぐきに直接大きな負担をかけにくい補綴方法です。ブリッジは両隣の歯を削って固定するため、見た目や噛み心地は自然ですが、支えとなる歯への負担があります。インプラントは人工の歯根を埋め込む手術を行い、高い安定性と耐久性が魅力です。

それぞれの治療法にメリット・デメリットがあるため、歯科医師と相談しながら自分に合った方法を選びましょう。

保険と自由診療の入れ歯、どちらを選ぶべき?

保険診療の入れ歯は、比較的短期間で作れ、費用を抑えやすいのがメリットです。一方、自由診療では素材や構造の自由度が高く、装着感や見た目にこだわることができます。

長く快適に使いたい方や、自然な見た目を重視する方には自由診療の入れ歯がおすすめです。予算や希望に応じて、目的を明確にしたうえで選択することが大切です。

奥歯の入れ歯が痛いときの対処法は?

入れ歯の痛みは、噛み合わせのズレや歯ぐきの変化が原因で起こる場合があります。そのまま使い続けると悪化することもあるため、早めに歯科医院で調整を受けましょう。

市販の接着剤を使ったり、自分で削ったりするのは逆効果になる場合があるため避けてください。痛みや違和感があったら、無理せず相談することが快適な使用への第一歩です。

奥歯の入れ歯はどのくらいで作り直しが必要?

入れ歯の使用年数は、素材や使い方によって異なりますが、一般的には3〜5年がひとつの目安です。年齢とともに歯ぐきや骨の形が変わるため、長く使っているとフィット感が悪くなることもあります。そのまま使い続けると噛み合わせが乱れる原因になるため、定期的なチェックやメンテナンスが欠かせません。

自由診療の入れ歯の場合は10年以上使えることもありますので、長期的な視点で見れば

コストパフォーマンスが良いケースもあるでしょう。

奥歯の入れ歯でお悩みなら、関口歯科へご相談ください

奥歯を失ったまま放置すると、噛み合わせの乱れや顔のゆがみ、さらには全身の不調につながることもあります。しっかり噛める入れ歯を選ぶことは、食事や会話を楽しむだけでなく、健康を守るうえでも大切な選択です。

関口歯科では、金属床義歯・コーヌス義歯・BPSデンチャー・ノンクラスプデンチャーなど、機能性と見た目の両方にこだわった自由診療の入れ歯を提供しています。丁寧なカウンセリングと噛み合わせ分析を通じて、一人ひとりに最適な設計をご提案します。

「見た目も噛み心地も妥協したくない」と考えているている方は、ぜひお気軽にご相談ください。関口歯科が、あなたの快適な毎日をサポートします。

ライフスタイルに合わせた

最適な治療法を提示いたします。

-

日本歯科大学歯学部

-

丸山歯科クリニック(渋谷区)

-

四谷三丁目歯科矯正歯科(新宿区)

-

Academy of Microscope Enhanced Dentistry(アメリカ顕微鏡歯科学会)認定医

-

日本顕微鏡歯科学会 認定医

-

日本歯周病学会 認定医

-

日本有床義歯(入れ歯)学会 認定医

-

BPSデンチャー(総義歯)クリニカルデンティスト

-

臨床歯科を語る会

-

F会

もっと見る