歯の神経を抜くデメリットとは?知るべきリスクと残すための選択肢

「歯の神経を抜く治療」と聞くと、なんだか不安になってしまう方も多いかもしれません。「抜いたほうがいいの?」「見た目や噛む力に影響はない?」「あとで後悔しないかな…」といった疑問や心配が浮かぶのは、ごく自然なこと。

実は歯の神経には、痛みを伝えるだけでなく、歯の健康を守るという大切な役割があります。この記事では、歯の神経を抜くことで起こりうるデメリットについて、歯科医の視点からわかりやすくお伝えします。さらに、神経をよみがえらせる新しい治療法など、今注目されている選択肢にもふれていきます。

自分の歯をできるだけ長く保つために。後悔のない選択をするためのヒントとして、お役に立てばうれしいです。

目次

歯の神経はなぜ重要?抜くべきか迷っている方へ

「歯の神経を抜くべきかどうか」は、治療の前に患者さまがよく悩まれるポイントのひとつです。痛みを取るためには抜くのが当たり前と思われがちですが、実は神経には歯を内側から守る大切な役割もあります。

ここでは「神経をできるだけ残すべき理由」を知っていただくために、神経の働きと、どうして抜かなければならない場合があるのか──その違いについて、わかりやすく整理していきます。

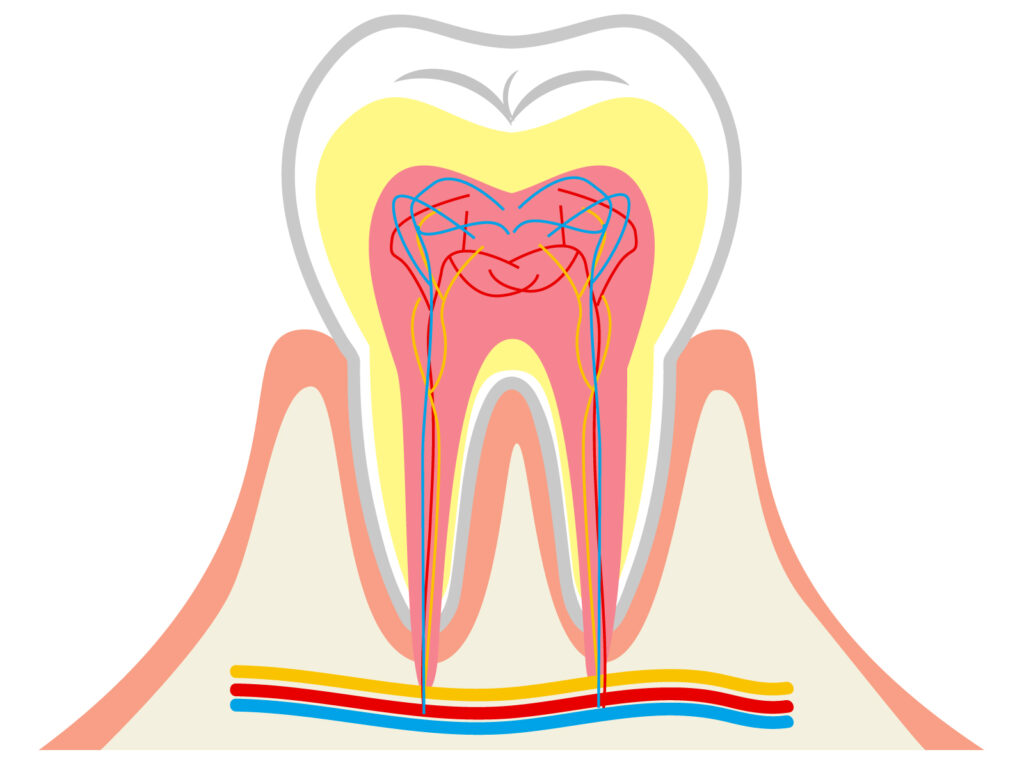

歯の神経(歯髄)が担う役割とは

歯の神経(歯髄)は、ただ「痛みを感じるだけの組織」ではありません。実は、歯に栄養や水分を届けたり、細菌の侵入を防ぐ免疫の役割を果たしていたりと、大切な働きをいくつも担っています。また、冷たい・熱いといった刺激に反応することで、虫歯などの異常に早く気づける面も。

神経を失うと、歯は内側から乾いてしまい、少しずつもろくなっていきます。強い力にも耐えにくくなるため、結果的にその歯の寿命が短くなる可能性もあるのです。こうした背景から、私たち歯科医は「神経をできるだけ残すこと」を治療の基本と考えています。必要以上に神経を抜くのではなく、どうすれば残せるかをしっかり見極めることがとても大切です。

歯の神経を抜く治療が行われるケースとは

とはいえ、すべてのケースで神経を残せるわけではありません。たとえば、強い痛みが続いていたり、歯の神経がすでに壊死していたりする場合。あるいは、歯の根っこに膿がたまっているような状態では、感染が広がらないよう神経を取り除く治療が必要になります。

このようなケースでは、無理に神経を残そうとすることで、かえって状態を悪化させてしまうこともあるのです。だからこそ、神経を抜くかどうかの判断は、歯科医による専門的な診断にもとづいて慎重に行われます。つまり「神経を抜く=悪いこと」というわけではありません。その歯を守るための最善策として必要になる場合もあるのです。

大切なのは、どの患者さんにも同じ対応をするのではなく、一人ひとりの状態や症状に合わせて、もっとも適した治療法を選ぶことだと考えています。

歯の神経を抜くと何が起こる?リスクと注意点を知る

歯の神経を抜く治療には、「痛みがなくなる」「治療が一区切りつく」といったメリットがあります。ですが、それと同時に見逃せないリスクもいくつかあるのです。たとえば、神経を取り除くことで歯の色が変わってしまったり、時間が経ってから再治療が必要になることがあったり…。さらに歯そのものが弱くなって、歯の寿命が短くなるといった影響も考えられます。

こうした点を事前に知っておくことで、納得したうえで治療にのぞむことができます。ここからは、神経を抜いたことで起こりうる変化と、その際に気をつけたいポイントをくわしくご説明します。

歯が脆くなり割れやすくなる理由とは

歯の神経を抜くと、血管を通じて届けられていた水分や栄養の供給がストップし、歯の内側はだんだん乾燥して硬くなっていきます。この変化によって、歯がもろくなり、折れやすくなる傾向があります。特に、奥歯のように日常的に強い力がかかる部分では、治療から時間が経ってから「歯根破折(しこんはせつ)」というトラブルが起きることも…。これは歯の根っこが割れてしまう状態で、残念ながら抜歯が必要になるケースも少なくありません。

私自身、歯科医師として25年間診療を続けるなかで、この歯根破折が原因で歯を失ってしまった患者さんを数多く見てきました。神経を取り除く処置は、歯の構造や機能に大きな影響を与えるため、診断の段階から慎重に判断することがとても大切です。

治療後には、強度のある被せ物で歯を補強するなど、しっかりとしたサポートが欠かせません。「神経を抜いて終わり」ではなく、その後も含めたトータルの治療設計が歯を長く使うためのカギとなります。

黒ずみ・変色などの審美的リスクに注意

神経を抜いた歯は、時間がたつにつれて黒ずんだり、グレーがかった色に変わったりすることがあります。これは、神経を取り除いたあとに歯の内側で起こる変化が影響しており、特に前歯など目立つ部分では、見た目に与える印象が大きくなることもあります。

変色を完全に防ぐのは難しいものの、セラミッククラウン(精度の良い被せ物)やラミネートベニア(セラミックで作られた薄いシェル)といった方法で、自然に近い色味を再現することができます。見た目の美しさを重視したい方にとっては、こうした補綴(ほてつ)治療もあわせて検討しておくのがおすすめです。

あらかじめ変色の可能性を知り、その対策まで視野に入れておくことで、治療後に「こんなはずじゃなかった」と後悔することを防げます。納得できる選択をするためにも、見た目の変化に関する理解と準備はとても大切です。

痛みを感じなくなり異変に気づけない

神経を抜いた歯は、冷たい・熱いといった刺激を感じなくなります。そのため、たとえ虫歯が再発していたとしても、痛みが出ずに気づきにくいことがあるのです。「痛みがない=問題ない」とは限らないため、神経を取り除いた歯こそ、こまめな検診やメンテナンスが大切になってきます。

特に、被せ物の中で虫歯が進行しているようなケースでは、見た目だけでは判断できないことも。こうした点からも、神経を抜いた歯は“異変に気づきにくい歯”として、これまで以上に丁寧なケアが必要です。「気がついたときには、もう抜くしかない状態だった」そんな事態を防ぐためにも、普段から予防の意識を持っておくことが重要です。

根尖性歯周炎などの合併症リスクがある

神経を取り除いた歯は、もともと備わっていた免疫の働きが弱まり、細菌に対する抵抗力が落ちてしまいます。その結果、感染のリスクが高くなることがあるのです。代表的な例が「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」と呼ばれるトラブルです。これは、根の中に残っていた細菌や再び入り込んだ細菌が原因となり、歯の根の先端に膿がたまってしまう状態を指します。

炎症が進むと、歯ぐきが腫れたり、痛みが出たり、ひどい場合には歯を支えている骨が吸収されてしまうことも。近年では虫歯や歯周病など、多くの歯科疾患に対する治療は進歩していますが、一度ひび割れたり、破折してしまった歯は元の状態には戻せません。

再感染を防ぐためにも、治療はなるべく精密に行い、そのあとのメンテナンスもしっかり続けることが大切です。治療の“あと”をどう過ごすかが、歯の健康を守るうえで大きな分かれ道になります。

再治療や通院負担が長引くこともある

神経を抜いたあとの根管治療は、1回で終わるものではありません。通常は数回にわたって通院が必要になり、状態によっては長期間かかることもあります。さらに、治療後しばらくしてから、根の中に細菌が残っていたり、被せ物と歯のあいだにすき間ができていたりすると、数年後に再治療が必要になるケースも…。

そのたびに再び根管を開けて、感染の原因を取り除く治療が必要となり、体への負担はもちろん、精神的にも経済的にも負担が増えることにつながります。だからこそ、虫歯をここまで進行させないことが、いちばんの予防策。そして、もし神経にまで影響が出てしまった場合でも、歯や神経をできる限り守るために、精密で丁寧な治療を受けることが大切です。

神経を抜くという選択は、あくまで慎重に考えるべき「最後の手段」。その判断をするうえでは、歯科医としっかり話し合い、自分の歯ときちんと向き合うことがポイントです。

それでも神経を抜く必要がある時、何を基準に判断すべきか

どれだけ神経を残すことが望ましくても、炎症や感染が進んでいる場合には、やむを得ず抜髄(ばつずい/神経を抜く処置)が必要になることもあります。そのときにいちばん大切なのは、「本当に神経を抜くべき状態なのか?」をしっかり見極めること。

ここでは、神経を残せる可能性がある治療法や、抜髄が選ばれるケースについて、歯科医の視点からわかりやすくお伝えします。

神経を抜かなくても済む最新治療とは?

「神経を抜くしかない」と思われるような症状でも、状態によっては神経を残せる可能性があります。たとえば、炎症がごく一部にとどまっている場合には、「歯髄温存療法」や「断髄(だんずい)」といった方法が選ばれることがあります。

さらに関口歯科では、「歯髄再生治療」を行なっています。痛みが強く、神経を取り除いた後でも、再び神経を蘇らせることが可能です。

大切なのは、「神経を残すこと」そのものを目的にするのではなく、「どうすれば歯を長く守れるか」を基準に考えること。自分にとっての最善の選択ができるように、まずは選択肢を知ることから始めてみてください。

自分の歯の状態はどう見極める?

「まだ我慢できる痛みだから大丈夫」「見た目がきれいだから神経は残せるはず」そんなふうに思っていても、実際の歯の中の状態は、専門的な検査をしないとわからないことが多いのです。当院では、レントゲンやCT画像の解析などを組み合わせて、炎症の広がりや歯根の発育、骨の吸収状況まで丁寧に確認しています。

また、診断の際には「神経が回復できる見込みがあるかどうか」といった点も含めて、患者さまとしっかり話し合いながら治療の方針を一緒に決めていきます。見た目や感覚だけでは判断がつかないからこそ、正確な診断にもとづいて進めることが、自分の歯を守るための第一歩です。

歯科医師が判断時に重視するポイントとは

歯科医師が「神経を抜くかどうか」を判断するときは、ただ痛みがあるかどうかだけでなく、その痛みの種類(ズキズキする・長引くなど)や感染の広がり具合、日常生活への影響など、さまざまな要素を慎重に見きわめます。

関口歯科では、どの治療においても「神経を残せる可能性があるか」を最初に探ることを基本の姿勢としています。安易に抜髄を選ぶことはせず、神経を残した場合・抜いた場合それぞれのメリットやデメリットについて、丁寧にご説明したうえで、患者さまが納得して治療方法を選べるようサポート。

“できるだけ神経を残す”という考え方を大切にしながら、本当に必要とされるときだけ、抜髄という選択をする。それが、歯を長く守っていくための診療の基本だと考えています。

歯髄再生治療とは?神経を“よみがえらせる”新しい選択肢

「神経を抜いたら、もう元には戻せない」と思われがちですが、近年では歯の神経を再生させる「歯髄再生治療」という新しい選択肢が注目されています。当院でもこの治療を取り入れており、再生医療の技術を生かして、歯をできるだけ自然な形で守ることが可能になっています。

ここでは歯髄再生治療がどのような仕組みで行われるのか、どんなケースに適応できるのか、そして気になる費用の目安についても、わかりやすくご紹介していきます。

歯髄再生治療とは?どんなことをするの?

歯髄再生治療は、感染などで取り除かれた歯の神経(歯髄)を、もう一度“よみがえらせる”ことを目指した、先進的な治療法です。不要になった親知らずや乳歯から採取した幹細胞を、無菌的な環境で調整し、治療済みの歯の中に移植することで、神経や血管の再生をうながします。この治療により、自然に近い感覚や、免疫機能の回復が期待できるようになります。

この歯髄再生治療は国内26医院のみ行われており、埼玉県では当院が初の導入医院。(2025年4月時点)「歯と神経をできるだけ残したい」という想いを大切にしながら、このような再生医療の技術にも積極的に取り組んでいます。「もう神経を取るしかない」と諦めかけていた方にも、新しい可能性を届ける選択肢のひとつです。

当院の歯髄再生治療について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

どんな人が対象?年齢や条件について

歯髄再生治療は、すべての方に行えるわけではなく、いくつかの条件があります。基本的には、抜歯の時点で7歳未満または70歳以上の方は対象外とされており、治療の中心となるのは主に10代後半から、50歳前後の成人です。また、歯の破折がないこと、重度の歯周病や特定の全身疾患がないこと、さらに親知らずや乳歯などの不要な歯から幹細胞を採取できることが前提となります。

治療が可能かどうかは、カウンセリングと精密な検査をもとに総合的に判断されます。まずは相談して、専門的な視点から「可能性があるかどうか」を確認することが、最初の一歩になります。

関口歯科での治療の流れと費用の目安

当院では、歯髄再生治療をご希望の方に対して、まず丁寧なカウンセリングと検査を行い、適応となるかどうかを慎重に見極めます。適応が確認された場合は、幹細胞の採取・培養・移植といった工程を、段階を踏んで進めていきます。

治療は自由診療となり、歯髄再生治療(象牙質移植なし)の費用はおおよそ800,000円〜1,050,000円が目安です。また、精密根管治療や歯内療法は220,000円〜となっており、状態やご希望に応じて治療方法を選ぶことができます。その他、被せ物(セラミッククラウンなど)の費用がかかります。

治療の内容や費用については、事前にしっかりとご説明いたしますので、ご不明な点や気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

治療費用の目安についてはこちらもご覧ください。

実績ある専門スタッフが治療を担当

関口歯科では、歯髄再生治療に精通した専門スタッフがチームの一員として在籍しています。細胞の調整を担当する中島は、北里大学理学部生物科学科を卒業し、遺伝子研究の経験もある技術者です。幹細胞の取り扱いや培養には、高度な精度と徹底した衛生管理が欠かせません。そうした重要な工程を、専門スタッフが丁寧にサポートすることで、治療の品質と安全性をしっかり支えています。

再生治療は、医師だけでなく、専門知識を持ったスタッフとの連携が欠かせない、チーム医療のかたちです。「経験と技術を兼ね備えたスタッフがいる」という安心感も、当院の歯髄再生治療を支える大きな強みのひとつです。

関口歯科の治療が選ばれる理由

歯の神経をできるだけ残すためには、高い技術と設備、そして一人ひとりに寄り添った丁寧な治療が欠かせません。当院では、「安易に神経を抜かない」という方針のもと、精密な根管治療や再生医療にも力を注いでいます。

そんな関口歯科が、多くの方から信頼され、選ばれているのには理由があります。ここでは、私たちが大切にしている考え方や取り組みについて、もう少し詳しくご紹介します。

日本顕微鏡歯科学会認定医が担当

当院では、日本顕微鏡歯科学会の認定医資格を、埼玉県で5番目に取得した院長が治療を担当。マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を使った拡大視野のもと、従来では難しかった精密な処置にも対応しています。院内には、CTやマイクロスコープはもちろん、ラバーダム防湿やMTAセメントといった専門的な設備や材料も整っており、再感染のリスクをできる限り抑えた、丁寧な根管治療を行っています。

これまでの“勘と経験”に頼った方法では見逃されがちだった、ごく小さな病変や複雑な構造も、拡大視野のもとでしっかり確認・処置することが可能です。高い技術と、それを支える設備の両方がそろっていることは、関口歯科が選ばれている理由のひとつです。

治療前後の丁寧な説明・カウンセリング

初回の診察では、これまでの治療歴や現在感じている不安について、丁寧にお話を伺います。そのうえで、一人ひとりに合った治療計画をご提案し、納得して進められるようサポートしています。治療前には「歯科ドック」を実施し、撮影したデータや検査結果をもとに、模型・図・動画などを使って視覚的にもわかりやすくご説明。説明内容は冊子にまとめてお渡ししていますので、ご自宅でゆっくり見直すこともできます。

また、治療方法を選ぶ際には、自由診療と保険診療の違い、将来的な見通し(予後)などについても丁寧にご案内します。 患者さまが「わからないまま進むことがないように」それが、関口歯科が大切にしている説明の姿勢です。

「歯をできるだけ残す」という診療方針

当院がいちばん大切にしているのは、「歯はできるだけ残すべき」という考え方です。根管治療や歯髄再生治療をはじめ、歯を抜かずに守ることを最優先にした治療方針を大切にしています。虫歯の進行を防ぐ予防管理や、神経を残すための早期の処置、そして治療後も長く歯を守るためのセルフケアのサポートまで。患者さんと一緒に歩む姿勢を大切にしながら、日々の診療に取り組んでいます。

また、1回あたり90~120分の診療時間を確保することで、落ち着いた環境の中で、丁寧で精密な治療を行える体制を整えています。「ただ治す」のではなく、「歯を長く守る」ことを見据えた診療スタイル。これは当院をお選びいただく理由のひとつとなっていると思います。

神経を抜いて後悔しないために、納得できる選択と相談先を知ろう

神経を抜くかどうかの判断は、これからの歯の健康を大きく左右する大切な選択。だからこそ、自分にとって本当にベストな治療を見つけるために、信頼できる歯科医とじっくり向き合い、丁寧に話し合うことが大切です。

ここでは、相談先を選ぶ際に知っておきたいポイントと、関口歯科で実際に行っている取り組みをご紹介します。

「もっと早く知っていればよかった」と後悔しないために。今できることを、一緒に考えていきましょう。

信頼できる歯科医の選び方と相談の進め方

歯科医院を選ぶときは、設備や技術だけでなく、「説明がわかりやすいか」「治療方針に納得できるか」といった点も大切な判断材料になります。CTやマイクロスコープなどの設備が整っているか、自由診療を含めて複数の治療方法を提案してくれるかどうかも、確認しておきたいポイントです。

また、しっかりとカウンセリングの時間を確保してくれる医院かどうかも確認したいところ。不安なことを気軽に相談できる雰囲気があるかどうかも、医院選びでは意外と重要です。もし迷いがあるときは、セカンドオピニオンを活用するのもひとつの方法。いくつかの意見を聞き比べることで、自分にとって本当に納得できる治療が見えてくるはずです。

当院ではどのような対応をしているか

関口歯科では、神経を残せるかどうかを見きわめるために、歯髄診断や各種の精密検査をもとに、丁寧な診察を行っています。「本当に神経を抜く必要があるのか」と迷われる場合にも、断髄・温存療法・歯髄再生治療など、複数の選択肢をご提案しながら、無理のない形で治療方針を一緒に考えていきます。

初診では十分なカウンセリングの時間を確保し、治療の必要性や流れ、費用についてもできるだけわかりやすくご説明。セカンドオピニオンとしてのご利用も可能です。

「神経を抜く前に、もう一度しっかり考えたい」

――そう感じたときは、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの歯と、これからの毎日にとって、ベストな選択ができるようサポートします。

ライフスタイルに合わせた

最適な治療法を提示いたします。

よくあるご質問

歯の神経を抜くと見た目に影響はありますか?

神経を取った歯は少しずつ水分を失っていくので、時間が経つと黒っぽく変色することがあります。とくに前歯だと目立ちやすいため、見た目を整えるために被せ物をすることもあります。

神経を抜く治療はどれくらい痛いですか?

治療中は麻酔を使用するため痛みはほとんどありません。術後に軽い痛みや腫れが出る場合があるため、経過観察が必要です。

治療中は麻酔を使うので、ほとんど痛みを感じることはありません。ただ、治療のあとに軽い痛みや腫れが出ることがありますので、経過観察が必要です。多くの場合は数日で落ち着きます。

神経を抜いた後の歯はどれくらい持ちますか?

きちんと治療して、その後も定期的にメンテナンスを続けていれば、長く使い続けることができます。ただ、神経を取った歯はもろくなりやすく、再び細菌が入ったり、割れてしまったりすることもあるので、注意が必要です。

根管治療の通院回数はどれくらいですか?

症状や歯の状態によって違いはありますが、一般的には4〜5回ほど通院が必要です。もし感染が深い場合などは、治療が長引いて数ヶ月かかることもあります。

神経を残す治療にはどんなものがありますか?

できるだけ神経を残すための方法として、「歯髄温存療法」や「断髄(だんずい)」などがあります。条件が合えば、「歯髄再生治療」という選択肢がとられることもあります。どの治療が適しているかは、歯の状態をしっかり調べたうえで判断されます。

神経を抜かずに済む方法は保険適用されますか?

治療の内容によって異なりますが、神経を残すための治療は自由診療になることが多いです。事前に、どんな治療が行われるのか、費用はどれくらいかかるのかをしっかり説明してもらい、納得したうえで進めるのがおすすめです。

治療後に再発することはありますか?

根の中に細菌が残っていたり、新たに菌が入ってしまったりすると、再び炎症が起こることがあります。こうした再発を防ぐには、治療後も定期的にチェックを受けて、状態をしっかり見守っていくことが大切です。

ライフスタイルに合わせた

最適な治療法を提示いたします。

-

日本歯科大学歯学部

-

丸山歯科クリニック(渋谷区)

-

四谷三丁目歯科矯正歯科(新宿区)

-

Academy of Microscope Enhanced Dentistry(アメリカ顕微鏡歯科学会)認定医

-

日本顕微鏡歯科学会 認定医

-

日本歯周病学会 認定医

-

日本有床義歯(入れ歯)学会 認定医

-

BPSデンチャー(総義歯)クリニカルデンティスト

-

臨床歯科を語る会

-

F会

もっと見る