歯髄(歯の神経)再生治療とは?

再生治療とは?.jpg)

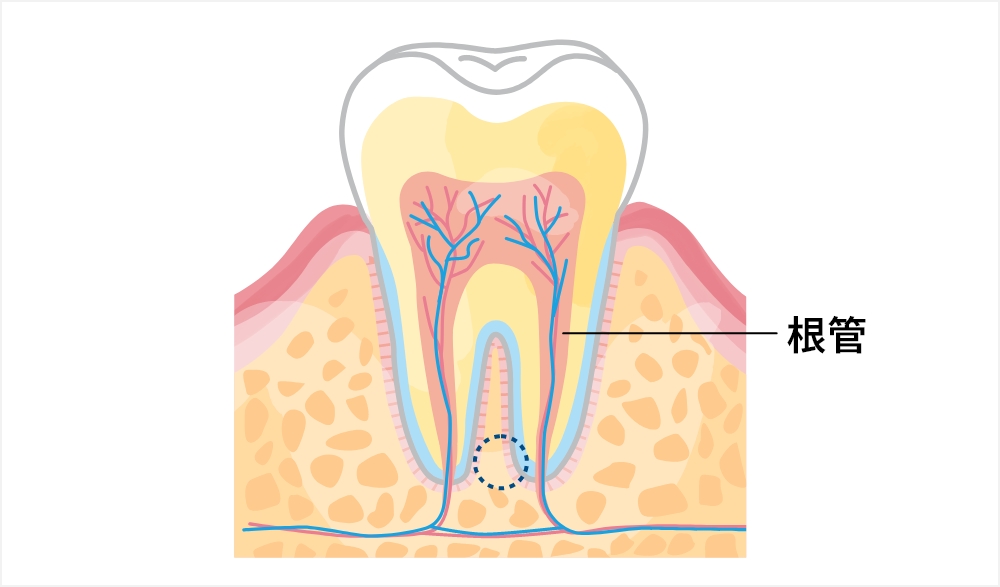

歯髄(しずい)とは、歯の中心にある柔らかい組織です。一般的には「歯の神経」と呼ばれ、歯冠から歯根にかけて広がる神経や血管、リンパ管が含まれます。

虫歯や怪我などで失った歯の神経(歯髄)を、ご自身の幹細胞を使って蘇らせる歯科治療を歯髄(しずい)再生治療といいます。

歯髄が持つ4つの役割

歯の中心に位置する歯髄は、歯の健康を維持するために欠かせない、以下の重要な役割を持っています。

- 栄養供給

歯髄には歯に栄養と酸素を届ける血管があり、歯を強く健康に保ちます。

- 感覚機能

歯髄の神経により、温度や痛みなどの刺激を感じることができ、歯の異常を知らせるサインとなります。

- 防御機能

外部からの刺激や細菌感染に対して防御反応を示し、歯の内部を守ります。

- 再生能力

歯髄は損傷を受けた際に、組織の一部を修復する能力も持っています。

歯髄再生治療の仕組み

歯髄再生治療は、歯髄幹細胞(しずいかんさいぼう)を用いた再生医療で、虫歯で損傷した歯や事故で神経を失った歯の歯髄を再生させる方法です。

まず、治療が必要な歯の根管内を徹底的に清掃し、無菌状態にします。

次に、不用歯(親知らずや乳歯など、通常は抜歯される歯)から歯髄幹細胞を採取します。

採取した幹細胞は、アエラスバイオ株式会社の専門施設で培養され、増やされます。

その後、培養した歯髄幹細胞と特別な薬剤を混ぜたものを、歯の根管内に移植します。この幹細胞が新しい神経組織や血管を形成し、歯の機能と感覚が回復へと向かいます。

この治療は2020年に日本で承認され、患者様へ新しい治療の選択肢として提供しています。

歯髄幹細胞(しずいかんさいぼう)が持つ力

この細胞は、様々な組織の細胞に変化する能力(分化能力)と、自身と同じ細胞を増やす能力(自己複製能力)という二つの特別な力を持っています。

体には他にも骨髄や脂肪など様々な場所に幹細胞が存在しますが、歯髄幹細胞は硬いエナメル質に守られているため、遺伝子へのダメージを受けにくいと考えられています。

歯髄幹細胞の大きな特徴は、神経や血管の細胞に分化しやすい性質を持つことです。

この性質が、歯髄再生治療において神経や血管の組織を再び作り出す鍵となります。採取は通常、抜歯される乳歯や親知らずから行うため、患者様への体への負担が少ないこともメリットです。

また、増殖能力が非常に高く、短期間で多くの幹細胞を培養できるため、再生医療への応用範囲が広がっています。

神経を抜いた歯が抱えるリスク

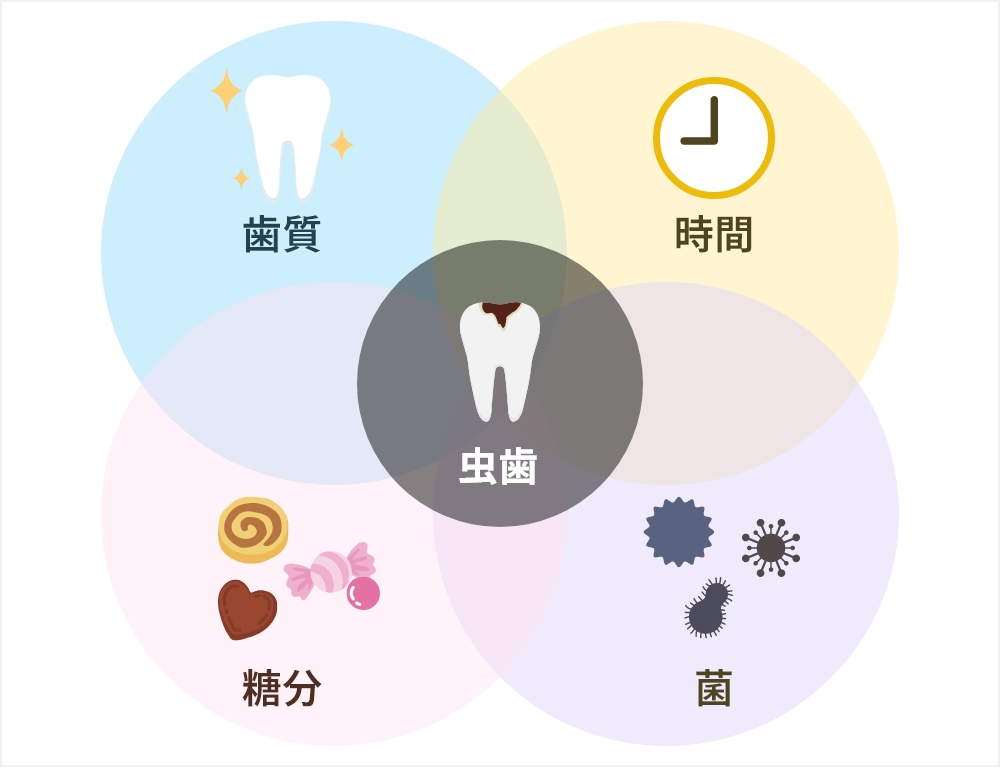

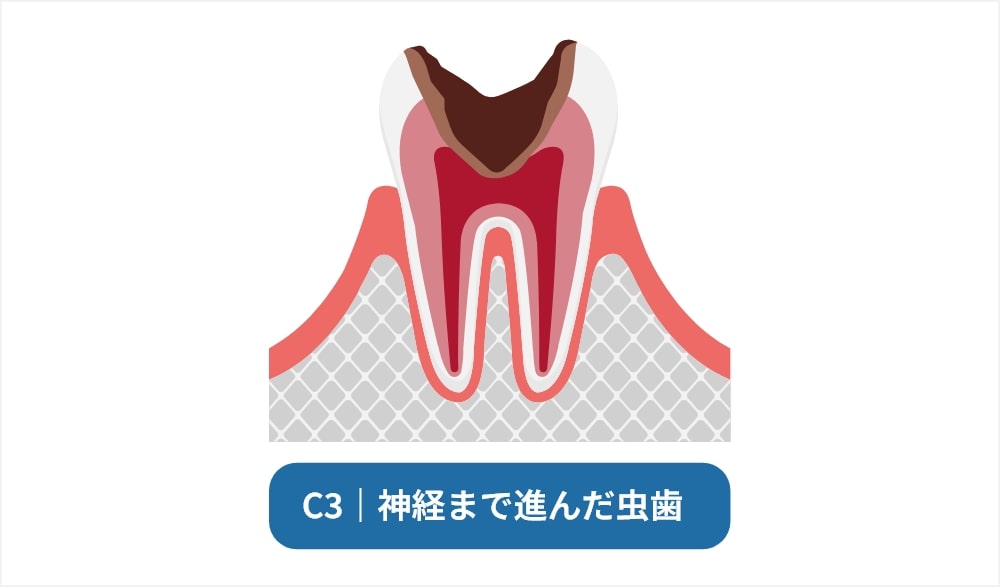

虫歯や外傷により歯髄(歯の神経)が深く損傷すると、神経を抜く抜髄(ばつずい)治療が必要となることがあります。この治療は痛みを解消しますが、神経を失った歯は「失活歯(しっかつし)」となり、以下のような様々なリスクを抱えることになります。

- 歯がもろくなる

歯髄が失われると、歯への栄養供給が止まります。歯は次第にもろくなり、硬いものを噛んだ際に割れるリスクが高まります。

- 歯の色が暗くなる

歯髄が持つ血管からの栄養が行き渡らなくなるため、歯の色が次第に暗く変色することがあります。特に前歯で起こると見た目に大きく影響します。

- 虫歯の進行に気づきにくい

神経がない歯は痛みを感じないため、再び虫歯になっても気づきにくく、進行してしまうことがあります。

- 根の先に膿がたまる

従来の根管治療では、神経を取り除いた後に人工物を詰めます。この詰め物が不完全だったり、細菌が残っていたりすると、歯の根の先に膿がたまる「根尖性歯周炎」を引き起こすことがあります。

歯髄(歯の神経)再生治療のメリット

従来の治療法では実現できなかった多くのメリットを患者様にもたらすよう、私たちはこの先進的な治療を通じて、患者様がご自身の歯で長く健康な生活を送れるようサポートします。

自分の歯のように、自然な感覚を取り戻す

神経を取り感覚がなくなっていた歯に、冷たいものや熱いものを感じる感覚を回復させます。

まるで自分の天然歯が戻ってきたかのような、自然な噛み心地と感覚を再び感じていただけます。

歯に栄養が行き渡り、健康を長く保つ

歯に必要な栄養と酸素を再び供給し、歯の強度と耐久性を向上させます。

虫歯や歯周病への抵抗力も高まります。長期的に健康な状態を維持し、歯の寿命を延ばすことにつながります。

歯がもろくなるのを防ぎ、破折のリスクを減らす

硬いものを噛んだ時や歯ぎしりによる過度な力から歯を守り、歯がもろくなったり割れる(破折する)リスクを軽減します。

歯の構造が内側から強化されるため、安心して歯を使えるようになります。

歯自体の修復能力が高まる

歯本来の防御機能が強化され、歯自体が持つ修復能力が向上します。小さな損傷であれば自己修復する可能性が高まり、歯の象牙質(ぞうげしつ)を内側から強化することも期待できます。

歯髄再生治療は、患者様にとって身体的、精神的な負担を軽減し、より豊かな生活を送るための大きな助けとなるでしょう。まずは当院にご相談ください。

従来の根管治療との比較

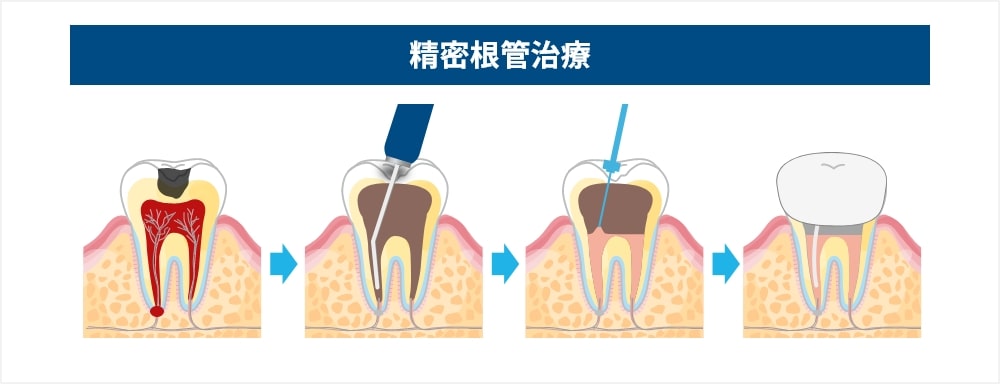

従来の根管治療

従来の根管治療(こんかんちりょう)では、損傷した歯髄を取り除き、根管内を清掃・消毒した後に人工の材料を詰めます。

感染を取り除き、歯を抜かずに温存することを目指しますが、歯髄を失うことで歯への栄養供給が止まり、歯がもろくなったり変色したりするリスクがあります。

また、痛みを感じなくなるため、再発した虫歯に気づきにくいという側面もあります。

歯髄再生治療

歯髄再生治療は、歯髄幹細胞を移植し、失われた歯髄を再生させます。

歯の栄養供給や感覚機能を回復させ、歯本来の強度や生命力を取り戻すことを目指します。

歯がもろくなるリスクを減らし、自然な見た目を維持できる可能性が高まります。

歯髄再生治療はご自身の歯を長期的に健康に保ちたいと願う方にとって、新たな選択肢となります。

ご自身の歯にとってどの治療法が最も適しているか、まずは精密な検査とカウンセリングで詳しくご説明します。

| 項目 | 歯髄再生治療 | 従来の根管治療 |

| 神経の有無 | あり | なし |

| 歯の栄養供給 | 回復する | 失われる |

| 歯の強度 | 維持する | もろくなる |

| 痛みや感覚 | 回復する(100%では無い) | 感じ無い |

| 治療後の見た目 | 自然 | 変色することがある |

歯髄(歯の神経)再生治療のデメリットとリスク

歯髄再生治療は画期的な治療法ですが、他の医療行為と同様にいくつかのデメリットやリスクも存在します。

当院では治療を始める前に十分に説明し、患者様にご納得いただいた上で治療を進めます。

治療を受けるための条件がある

歯髄再生治療は、誰でも受けられるわけではなく、ご自身の不用歯(親知らずや乳歯、矯正治療で抜く予定の歯など)から歯髄幹細胞を採取する必要があるため、これらの歯がない場合は治療ができません。

また、以下の方は治療の対象外となることがあります。

- 重度の歯周病/特定の全身疾患/悪性腫瘍/感染症を患っている場合

- 7歳未満または70歳以上の場合

- 歯が大きく割れている場合

治療には時間がかかる

歯髄再生治療は、数回の通院が必要な長期的な治療ですので一般的に約6ヶ月から1年半程度の期間を要します。

【不用歯の採取→歯髄幹細胞の培養→患歯への移植→経過観察】まで、治療の性質上細胞の増殖や組織の再生には時間が必要となるため、患者様には時間的なご負担がかかることをご理解いただく必要があります。

再生の成功率には個人差がある

歯髄再生治療の成功率は、患者様のお口の状態や全身の健康状態、治療を受ける歯の状況など、様々な要因によって個人差があります。

必ずしも全ての症例で歯髄が完全に再生するわけではありません。

治療前に精密な検査を行い、治療計画と合わせて、予想される成功率や限界についても詳しくご説明いたします。

まだ新しい技術であること

歯髄再生治療は、2020年に日本で承認された比較的新しい医療技術です。

研究と臨床経験が積み重ねられている途中であり、全ての症例に対応できるわけではありませんが、関口歯科では、常に最新の知見を取り入れ、治療の品質向上に努めています。

特定の副作用やリスク

治療の際に使用する薬剤や細胞移植のプロセスにおいて、ごく稀に特定の副作用やリスクが発生する可能性もあります。治療前に書面と口頭で詳しく説明し、ご理解を深めていただいた上で治療の同意をいただいています。

歯髄再生治療を検討する際は、メリットとデメリットの両方をじっくり検討してください。

ご不明な点があれば、どんなことでもご質問ください。患者様一人ひとりの状況に合わせた最適な治療法を一緒に考えます。

治療費・保険適用について

歯髄再生治療は、厚生労働省の承認を受けた先進医療であり、保険適用外の自由診療となります。そのため、治療にかかる費用は全額自己負担です。

当院では患者様にご納得いただいた上で治療を進めるため、治療計画と合わせて費用についても詳細にご説明します。具体的な費用については、診察と検査を行った後に個別にお伝えいたしますのでご安心ください。

お支払い方法については、クレジットカードやデンタルローンもご利用いただけます。詳細は、料金表をご確認ください。

ご不明な点やご希望があれば、お気軽に受付までご相談ください。